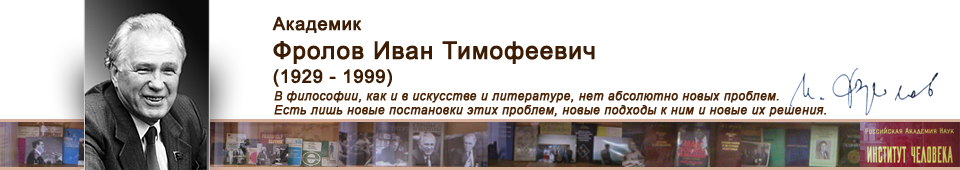

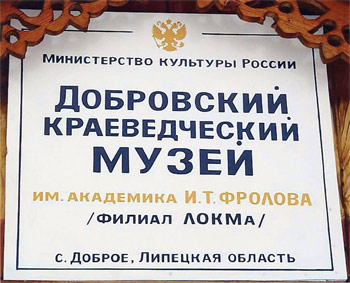

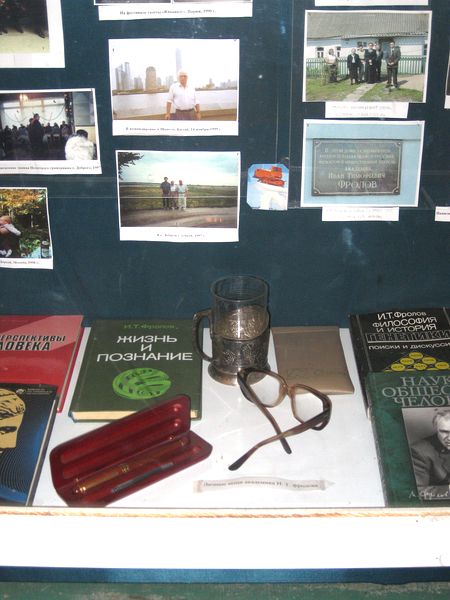

Музей им. И.Т. Фролова в селе Добром Липецкой области.

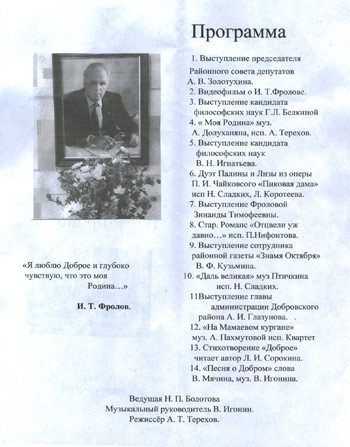

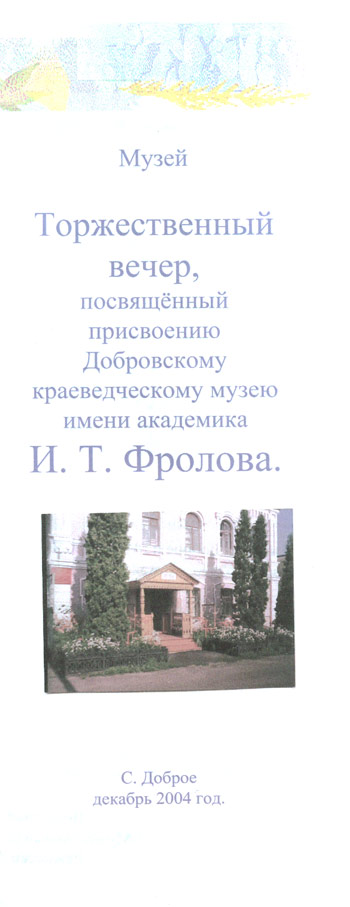

В октябре 2004 года было принято решение Добровского районного совета депутатов о присвоении Добровскому краеведческому музею (филиалу Липецкого областного краеведческого музея) имени академика И.Т. Фролова.

17 мая 2019 года Добровский музей имени И.Т. Фролова открылся после реконструкции

10 сентября 2022 года в с. Доброе Липецкого района состоялся турнир по футболу на кубок академика И.Т. Фролова.

Знамя Октября об И.Т.Фролове